作者近照

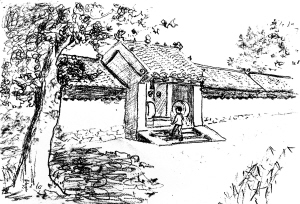

老宅外景

记忆中的莲花井荷塘

现在的莲花井小区

莲花井一带原修母院的一段旧墙

这是发生在六十多年前的一桩真实旧事。文中的老宅,就在莲花井沙家汪一带。老宅夜中白衣女子的哭泣曾让入住的人惊魂失措,“鬼宅”之名不胫而走。一个十三四岁的男孩,怀着良善之心,与“鬼宅”中“母女”有了一段真诚的交往,从而揭开了老宅的秘密,一个与抗日有关的可歌可泣的爱情往事……

本文作者今年72岁,是位经历坎坷的老人。这位只上过技校一年级的退休老工人,情思细腻,热爱文艺,他笔下的老徐州,温厚淳和,有着浓得化不开的人情温暖,他的亲身回忆录《聚源成油坊》、《东吴庄往事》在《彭城晚报》编发后,都引起读者极大关注。

老宅的故事,在作者生命中萦绕了六十多年,直到耄耋之年还时时在脑海中播放……

昔日的莲花井是一个幽美的所在,四周荷香四溢,蝉鸣聒耳,蛙声阵阵。一场新雨过后,那荷叶上耀眼的水珠像水银似地滚动着,红色的绿色的蜻蜓在粉红色的荷花、肥绿的荷叶中穿梭飞舞……四周荷塘簇拥着一口井。

这口井的位置我现在仍能大致确定它的位置。有何根据呢?当然有。60多年前三民街(也称下街)南头有个修母院,修母院南墙和西墙都是石头垒的。虽经过几十年变迁,但是还残存一段石墙没动,那就是现在的解放路小学后门处的一段石墙,那一段石墙就是当年修母院的西墙。从西墙向西跨两三步,直线朝正南方向大约两三根电线杆子的距离(从前电线杆子每根距离是50米)便是莲花井。

这口井水很甜,小布市住的人都吃过这井里的水。莲花井西边一点就是沙家汪,有时沙家汪井水浑了也到莲花井挑水吃。莲花井西北角也属沙家汪,与莲花井的荷塘有条丈把宽的河沟相隔,河沟里长的都是一人多高的芦苇和蒲草,河沟北边有座既高又宽的门楼,我要说的就是这座在我记忆中萦绕数十年的老宅……

[一]

我与这座老宅有一段不期之缘。1952年“干部子弟小学”和“青年路第二小学”合并改为“海郑路小学”。当时我在“海郑路小学”上四五年级时也有十三四岁了。解放初期还经常有国民党飞机来搔扰,那时候的孩子多数都上学很晚。

刚开学,学校里来了一个师范刚毕业的男老师,姓李有20多岁。我真没有把他当个老师,倒像个大哥哥。他教音乐和美术,我从小就偏爱音乐美术,和这个小老师很能合得来。当时学校没有教师宿舍,于是教育局就安排在沙家汪北边的那座老宅的南屋里住。我主动给李老师拿东西,夏天行李简单,李老师夹着一床小被一条席子,还拎一个竹壳热水瓶,我拿了一个用网兜装着的脸盆和洗漱用品。这座老宅我只是从门口走过从没进去过,趁此机会进去好好看看这老房子。

进了这深深的门洞,过道一边一个石鼓,迎面便是一堵大影壁墙,斗大的福字是红漆写的,虽经风雨剥蚀仍很鲜亮,进院向左拐那一溜南屋,门都是关着的。

李老师推开中间的一个门进去,我提着网兜也跟进来。屋里很阴凉,还有点潮湿的霉味,无怪乎是老屋。屋里有两个窗户,后墙上边也有两个小窗户,还算亮堂。屋内有三张床,两张空着,一张床上放着一捆打好的行李,不知是新搬来的还是要搬走的。床上都铺有一条粗席,有两张床是近窗靠山墙铺放着,每个窗下各有一张两抽屉洞的学生课桌。

李老师把行李放在靠窗户的一张床上,然后朝行李上一躺,长出一口气如释重负一般“歇歇吧!”“好”,我也就势躺在一张空床上,仰面向上看着被年久熏黑的一条条房椽上整齐排列的笆砖和粗大的山樑、檩棒,我在想这种房子再住一二百年都没事……

正想间,忽然进来个人,我骨碌坐起来,见来人向李老师打招呼:“这位老师才搬来?”李老师站起来笑着说:“噢,我刚搬来,我是海郑路小学的,姓李。”“我姓陈是石磊巷小学的。”“怎么陈老师要搬走?”“是的。”“隔壁住着的一位女老师前天才搬走的,是公明巷小学的老师,她说不敢在这住了……”

那位陈老师看屋里有个学生,好像不便说,于是就把李老师拉到屋外小声去说,我断断续续听到“……像似唱歌……更像哭……深更半夜怪瘆人的。”接着是李老师的笑声“我不怕!小时候我都敢去乱葬岗子逮蛐蛐!”“好!那再好也没有了。”接着又是一阵笑。陈老师和我们师生告别背了行李走了。

[二]

“走吧李老师。”“真有意思!”接着是李老师鼻子里发出的笑声。李老师的所问非所答,还有这怪怪的笑,我真有点发毛。“走,咱这就走,先到院里看看这老房子。”

我们站在院中四周打量,这院子不算太大,是一座青砖合瓦的四合院。我发现西屋和堂屋角上有个黑漆剥落的月亮门。“李老师这里还有个门哩。”李老师走过来,我把月亮门推开“快看这里是个花园!”

映入我眼帘的是一片疯长的绿色世界,这园子也多年无人打理了,李老师跟在我后面,我有恃无恐地直向园子里走去,在浓密的绿色半遮半掩中露出一个破败的小凉亭,亭子檐下还有块小匾额上书“听雨亭”。通往亭子的青砖甬道都被乱草覆盖。散落点缀的假山石也隐没在疯长的灌木丛中,不过亭中倚栏坐处却很干净,好像有人擦过。再过去一点有个水塘,里面长满了芦苇和蒲草,从跟前走过就听“扑通、扑通”,几只青蛙跳进水塘,把我吓一跳。

园子三面都成了颓垣断壁,再向里走,从园子北墙的豁口朝外看去便是状元府东边的“老盐店”。

“回去吧,天不早了!”李老师在喊我。折回头去跟着李老师往回走,到月亮门前有个60多岁的老奶奶看见我师生二人便问“你俩怎么跑到人家园子里来了?”一边说着话,一边在井里提水。进来时没留意这里还有口井哩。

“老大娘,我是刚搬进南屋住的老师,我的学生帮我拿行李的。”李老师说罢老奶奶就不再吱声了。

[三]

过了几天,我因做值日打扫卫生走得晚点,李老师过来喊住了我:“范俊祥,星期天想不想跟我写生去?”“想!”我高兴地答应下来。李老师又说:“吃了晚饭给你父母说一声到我这里来住,还有两张床闲着。”我说好,洗洗手夹着书包回家了。吃罢晚饭,我带着惬意的心情走进了那座老宅院落。

我有个毛病,换个地方就睡不着觉。越是睡不着,越听着有蚊子在头上尖叫着绕来绕去,虽然睡前李老师给点了蚊香,蚊子还是驱散不了。都大半夜了,心里睏得难受就是睡不着。

这时忽听外面“呱哒”一声,是竹帘子落下的声音,我欠身坐起来透过窗户向院中看,满院月光中一个白衣人从堂屋廊下向西头月亮门走去,没看见脸,只看见脑后垂着两根长长的辫子,是个女的。

屋里黑没找着鞋,我赤着脚走到李老师床前把他晃醒。“怎么啦?!有什么事?!”李老师很机警地醒了问我。“有个穿一身白的女的从堂屋廊檐下走到后园里去了。”李老师趿拉着鞋,我赤着脚轻轻地把门闩拉开,生怕这老门发出声音。

院中月色如水,带点凉意,我们蹑手蹑脚走到月亮门前没敢进去,把门推开一条缝,只见那白衣人影忽隐忽现地已走进园子的深处,她是朝亭子方向去的。我们带上月亮门,又轻轻回到屋里,“点蜡烛吧?”“不点!睡觉!”经过了这毛骨悚然的一幕我反而一会就睡着了。

[四]

后来,李老师结婚了,不到那老宅去住了,可是我心中的迷团还藏在心中不能释怀。我心里老有个谜萦绕在心头,往往上课时也走神。某天,我又转到了老宅门口,那个奶奶站门洞里手扶着石鼓正朝我来的方向看哩。看见我来,奶奶给我拿了个小板凳,她也坐下来:“你老师不来住了你也不来了。”接着又问我名字。

正说着话,从堂屋里传来留声机里放出的歌声。“奶奶你家也有‘洋戏匣子’(老百姓称留声机叫“洋戏匣子”)?”“怎么你家也有?”“以前有过,现在卖了,为给我父亲看病。”

这时竹帘一响从堂屋里走出一位大户人家的小姐,穿一身白。我心里咯噔一下,这不是我那天夜里看见的白衣人影吗?!待她走下台阶才看清她那白泡泡纱的长裙,下摆是鑲的荷叶边,脚上一双胡椒眼的白皮鞋,手里拿着一把很精致的小芭蕉扇,梳着两根长辫子。“娘,跟你说话的是谁?”一点表情都没有地问。“噢,是南屋住的那个老师的学生。”老奶奶答道。

“奶奶她是谁?”我问道。“她是……她是俺闺女。”我怎么看老奶奶也不像她娘。我说:“奶奶我得叫她姑姑吧?”“别喊姑姑,喊姐姐。”老奶奶还没回应过来,她闺女先说话了。老奶奶接着说:“喊姐姐就喊姐姐。”

我仔细地看这个姐姐的脸怎么那么面熟,哦!想起来了,电影《松花江上》演女主角的张瑞芳,太像她了,太像了!

“姐姐,刚才你放的洋戏片子是梅娘曲吧?”她有点惊奇:“你怎么知道这歌的名字?”“我家里也有‘洋戏匣子’,还有很多中国百代公司的片子,我父亲喜欢听戏,我大姐喜欢听歌……”

“那你会唱几个歌?唱给我听听。”我清了清嗓子,“蔷薇蔷薇处处开,青春青春处处在……”。姐姐说,一开头就跑调了,接着她教我,唱得真好,像片子里唱的一样。

她那天特别高兴,奶奶看她高兴,自己也高兴,“今天在这里吃饭!”奶奶发布命令后,大姐姐也不叫我走。那是我自从记事以来第一次在外边别人家里吃饭。

[五]

我告别了这个奶奶和刚认识的姐姐,说星期天再来。很快就到了星期天,中午吃过饭,那时也没有布置的作业,给母亲说去玩去,说一声就走了。进了老宅的院就听见留声机里正放着歌曲,我放慢了脚步倾听,“我的梦中的人儿呀,你在何处?……”

这首“梦中人”的歌我家也有这张片子,与其说是唱歌,不如说是哭诉。

老奶奶从屋里出来看见我,招手示意让我到石榴树底下小凳上坐下,用手指指屋里说“又犯病了……”“那天下午你来,她像好好人一样给你说多少话,又唱歌,晚饭也吃得不少。你进去,问她现在饿了吧?从早上到中午都没吃啥……”奶奶说完摇摇头。

我听罢就进了屋,“大姐姐奶奶喊你吃饭啦!”她好像没听见,我又说一句:“大姐姐你的‘洋戏片子’给我看看好吗?有没有和我家里一样的歌?”

没想到这句话她倒听进去了,像从沉思中醒来,她站起来走向书柜,从书柜里捧出一摞唱片,然后放在茶几上。

老奶奶端过饭放在桌子上:“快吃吧,我在煤油炉子上又给你热的。”大姐姐开始吃饭,我一张张翻看着唱片。她问我:“这些歌你大姐都会吗?”“所有我大姐教我的她都会唱,没教的我就不知道了。”“大实话。”这三个字她声音拉得特别长,抿嘴一笑,把碗推到一边,话锋一转:“我还不知道你叫什么名字哩?”我告诉他,我小名叫牤牛。她听了之后竟然笑出了声,笑得那么酣畅淋漓。老奶奶叹口气说:“有日子没这么高兴过了。”

我这时把话一转:“姐姐,你叫什么呀?”她用食指在茶杯里蘸了点水,在桌上写道:我叫杨月梅。老奶奶小声对我说:“该叫她睡一会儿了,天没亮就起来放片子。”说着走向月梅抓住她的手:“睡一会儿歇歇吧,也该睡晌午觉了,看你今天起得多早!听话,你牤牛弟弟不走。”

老奶奶把月梅送到里间屋里,把绣花门帘放下,随后拉着我的胳膊:“咱到外边过道底下说话去,那里也凉快,叫她睡一会儿。”我拿了两个小板凳放到过道底下和奶奶一起坐下,我沉不住气了,一连串的问号都想在这个时候得到解答。

我先以肯定的语气说:“奶奶,你不是月梅姐的娘!”“你有什么凭据?”“她长得一点也不像你,就凭这。”“你人不大还会看相!”稍缓和一下气氛,她接着说:“月梅确实不是我闺女,我也不是她的奶娘,我姓陈,说来话长喽……”

[六]

月梅爷爷在清同治年间就下了南洋,在南洋发了财,经营橡胶园,月梅的爸爸生在南洋。在南洋,咱中国人占三分之一,月梅的妈妈是南洋华侨富商的闺女,和月梅爸爸结婚后生下了两女一男,月梅是老三。姐姐、哥哥结婚了都在南洋。

民国27年(1938)初日本鬼子下足了老本儿要在台儿庄和国军拼一下子。月梅在南洋华侨“嘉庚中学”读书时有一个和她很要好的学兄叫周根华,周根华和南洋很多爱国华侨青年纷纷报名回国参加抗战。他们从南洋到广州直奔当时的抗战焦点城市徐州,在第五战区李宗仁所部加入了川军邓锡侯125师战地救护队。大战中周根华身负重伤,月梅在南洋得知消息后死活要回国,父母无奈只好与月梅同来。

当时的战地后方医院设在徐州“快哉亭”里,月梅同父母赶到“快哉亭”,正不知到那去找周根华的床位,这时听一个军医官在喊:“哪位是从南洋来的周根华亲属?!”“这里!这里!”月梅扬起手招呼着。

军医官把三人领进“快哉亭”一个屋角,地上放着一副担架,一个女兵护士正用止血钳夹住一团酒精药棉给逝者擦拭脸上的血污。看到此情此景月梅像疯了似地扑向担架:“根华!根华!你怎么不等我来呀!我是你的梅娘呀!……”

月梅当时就呕了一口血昏厥过去,幸亏军医官及时抢救过来,醒过来仍是痛哭不止。军医官说这位小兄弟真是好样的,他听说南洋亲人要来看他,硬是顽强地熬过了三天,在你们来到前一个小时才……

周根华家人没有来,据说他父亲不让他回国参加抗战,并许诺把全部财产和庄园经营权都交给他经管,根华不听,最后跟他父亲闹翻了还是来了。他父亲狠心地和儿子断绝了父子关系。

据一个前辈回忆说第五战区司令长官部下过这样的电示:凡是南洋归国参加抗战的爱国学生倘若不幸牺牲,其遗体就地火化,骨灰寄存于当地寺庙或会馆之内,以待战后亲属领取殓葬,与此同时地方政府酌情颁发抚恤以告忠魂。

月梅父亲知道周根华的父亲不会远涉重洋来领回儿子的骨灰,看在女儿的份上,于是就把周根华的骨灰葬在了云龙山西下坡北伐军烈士陵园内了,这也算是周根华身得其所,魂有所归了。

说到这里,陈奶奶起身到屋里拿出一个如同书本一样大的镜框,镜框里嵌着一张士兵的照片,军帽下一张英俊稚气的脸,镜框玻璃上贴有用白纸条写的一副对联:赴国难血洒故土 申义愤魂断南洋。横批:魂兮归来

那娟秀的楷书一定是月梅姐为周根华大哥哥提写的。我看了心中有点酸酸的。

从那时起,月梅不愿再回南洋了,受到如此沉重的打击,她精神失常了。好在月梅有个本家大爷就住户部山,并且还在南门桥开有两家绸缎庄,月梅父母暂时也不回南洋了,等看月梅病情有所好转再说。

[七]

沙家汪那座老宅院是月梅大爷不久前才买下的,原来是个朋友的宅子,朋友因落迫了,把这宅子作当给了月梅大爷,多少年过去了他也赎不起,按道理三年过去了就属死当(不赎了就算卖了),但是月梅大爷毕竟是个厚道人,又给了这位朋友一百块大洋就算买过来了,准备从户部山上搬下来住,在山上用水太不方便。这不还没搬,正巧月梅一家三口来了。先住下吧,家具一应俱全,本来月梅爸爸是想临时先住着,看看月梅的病情再作打算。

一年多下来,月梅的病不见好转,反而加重。这时月梅的妈妈又病倒了,她本来就有肺病,在南洋时常打的链霉素是美国进口的,当时中国东部海岸线都被日本鬼子封锁了,无法买到链霉素。

月梅的妈妈自知病不能好了,就找月梅的大娘商量在乡下找个40多岁的女仆,人要忠实可靠,能以后照顾这个精神失常的女儿,给月梅说是她奶娘,从小吃过她的奶,这样能感觉亲近一点。

就这样这个陈奶奶就来到了月梅家,那是民国29年(1940),月梅18岁那年。

陈奶奶来到月梅家还不到两个月,月梅妈妈就去世了,在她弥留之际曾拉着陈奶奶的手千叮咛万嘱托“陈嫂我这个精神失常的闺女就托付给你了,我走后让月梅喊你娘好了,等把我的后事处理完了,月梅的爸爸就要回南洋了,这里你和月梅的生活用项开销都由户部山上月梅大爷按时送过来……拜托了,拜托了……”

“太太你安心好好养病,你的话我都记在心里了我跟月梅小姐前世就有缘份,我一见她就心疼的慌,前些天俺小孩爹来,老爷给俺那么多钱安家,真叫俺过意不去,放心吧太太,今后月梅就是我的亲闺女……”这主仆一番话语听了不由使人潸然泪下。

[八]

办完月梅妈妈的后事,月梅的爸爸就回南洋了。陈奶奶说月梅妈妈走了十二三年了,她一直陪着月梅到现在。

我问陈奶奶以前住的老师吓得不敢在这住了是怎么回事?陈奶奶说月梅夜里经常睡不着觉,有时夜里一个人到园子里去坐上一会儿。陈奶奶说月梅有时还夜里起来开留声机,尽放些让人听了像哭一样的歌。我顿时恍然大悟,大姐姐为什么要放那些哀婉凄清的片子听了让人落泪,原来她内心淤积了太多太多的悲伤,借以释放罢了。

她经常放的那首“梅娘曲”,当时我还不能理解。等若干年后我上了中学,在音乐欣赏课上知到了这首歌的深刻涵义。

“梅娘曲”是1935年田汉写的一个话剧《回春之曲》里的一个插曲。《回春之曲》是写南洋群岛的几个爱国华侨青年回祖国参加抗战的故事,其中一个叫高维汉的青年在战火中受伤失去了记忆,他的恋人梅娘得知消息后,不顾父母阻拦只身回国来看他。梅娘唱道:

哥哥你别忘了我呀,我是你亲爱的梅娘。我为你违背了爹娘离开那遥远的南洋,我预备用我的眼泪,搽好你的创伤。

梅娘最终用歌声唤回了高维汉的记忆,而月梅姐却永远守望着的是根华哥哥的一张遗像。

后来,我家里发生了一系列使我揪心的事。先是父亲的油坊倒闭了,再后来小弟弟饿死、父亲病世、姐姐丢了工作(见2012年第40期《彭城周末》 “东吴庄往事”),变故和打击使我很长时间没到老宅去了。

[九]

大约是1953年10月份的一天,一种莫明其妙的力量在左右着我,必须得到老宅去看看陈奶奶和大姐姐。

我风风火火到了老宅,依旧是一年前的情景,只是夏天的一场大雨之后,留下了半院苔鲜和墙上的水渍。我拾级上了堂屋的台阶,陈奶奶迎出来:“孩子你怎么来了?一年没来了!家里都好吗?”我只摇头没回答,太多的伤心事烦心事不知从哪说起。

陈奶奶告诉我,派出所来过两个人对户口,说月梅装神弄鬼夜里不睡觉朝花园里跑,开着洋戏匣子唱资产阶级反动歌曲,把留声机给没收了。又看见墙上挂着根华穿军装的像片,“哦!还藏一张反动派的像片!”说着伸手就要摘,月梅不知那来的敏捷劲抢上一步摘下根华的像片抱在胸前“他不是反动派!他是打日本牺牲的烈士!”两眼直勾勾地瞪着那两个要来抢像片的人。陈奶奶生怕她惹出大祸来,忙给这两个警察赔礼道歉:“同志别跟她一般见识,她是个精神失常的人已经十几年了…… ”后来,根华的像片还是硬被拿走了。

就这样月梅姐姐赖以支撑下去的精神支柱没有了,整日呆呆地发愣,嘴里不断念着“留声机给他们拿走了,根华的照片也给他们拿走了,老梅树也死了! ……”翻来复去老是这三句话。

陈奶奶说,老梅树就是后园亭子边上那棵老梅树,每年到了冬天满树血点红的花骨朵真是好看,每年我都劈一枝花骨朵最多的给她插在花瓶里,等来年再换上长满花骨朵的新枝,才把那旧年的枯枝丢掉。年年如此,这好好一棵老梅树怎么说死就死了呢?这不知又是什么兆头?

[十]

快到1954年的阳历年了,我心里老是不上不下的,又快两个月没到老宅去了,不知陈奶奶、大姐姐怎么样了。

下午放学后我没直接回家,走进了老宅的院子。陈奶奶坐在空荡荡的堂屋中间,正向一个破锅墙子里添劈柴取暖,两个眼窝深陷,眼眯得更小了,两腮也吸了进去,显得颧骨更高了,本来花白的头发现在全白了。屋里像被大水冲过的一样干净。

“陈奶奶! 这是怎么了?!大姐姐呢?!这屋里的东西呢?!”我一连串的发问,陈奶奶没有回答我,抓住我的手呜呜地哭起来“孩子你月梅姐姐走了……屋里的东西叫户部山月梅大娘拉走了……”

原来,自从留声机和根华的照片被拿走之后,月梅就像丢了魂儿,一点精神寄托都没有了,昏睡中老是喊着爸爸、妈妈、根华……那天是阴历十五之夜,清冷的月光洒遍了莲花井枯败的荷塘、洒遍了深沉的老宅、也洒遍了那个荒芜的园子,月梅姐姐就在这个清冷的月夜里走了……

月梅的大爷在“三反”、“五反”运动中在徐州市挂上了号,为了补交偷税漏税的钱两处店也清算倒闭了,变卖了所有生财家具还清了欠债,月梅大爷爷还蹲了两个月班房,等把欠税的钱交清了才放出来,现在还在家病着。这老宅里堂屋、东西屋里所有东西家具等都拉走卖了。

“奶奶,大姐姐埋在什么地方的?”“她大爷作主把她埋在后边园子里了。”“怎么埋在园子里?”“唉,现在乡下的地都是公家的,月梅爸爸那边也没有信来,月梅大爷不敢写信去,万一被发现朝海外寄信说你有特务嫌疑,那你可就没完没了交代吧!所以说月梅大爷也不敢找这个麻烦。园子是自己的就先入土为安吧,看看等月梅爸爸回来再说吧。”

陈奶奶说完之后,就领着我到后面园子里去看大姐姐的安身之处。到了老梅树旁看到一片圆形的新土,陈奶奶说:“就埋这里的,没有留坟头,是深埋的。”

此情此景我不由得蹲下来失声痛哭“姐姐……”伴随着这哭声的是陈奶奶的哭声和呼呼的西北风。我被风呛得连声剧烈地咳嗽,几乎背过气去,陈奶奶扶着我肩膀不停地拍着我的后背“回去吧孩子,你哭死也无用,这样让大姐姐看着你她也不安!”

我跟着陈奶奶回到屋里。屋子空空荡荡显得更大了。大姐姐住的西间屋只有花棂玻璃门了,门上的绣花门帘也不见了,我仿佛幻觉中又看见大姐姐伏在桌子上看那留声机的转盘转啊,转啊……

“孩子,过来。”突然陈奶奶的喊声把我从幻觉中拉了回来,我走到陈奶奶跟前,她拉着我满是冻疮的手问:“你冷吗?孩子!”“我不冷,奶奶,男孩有火力! ”陈奶奶掀起我只有三个纽扣的小袄,露出了比袄长一大截的线衣,“你这是穿谁的线衣,烂得像个破鱼网,能暖和吗?”“是穿俺外奶奶的,我不冷!”

这时陈奶奶从木箱里拿出一件紫红色的毛线背心叫我穿上,我看了之后脱口就说出:“这是大姐姐的衣裳吧?”“是的,烧她的衣裳时我留了一件作个遗念,不要紧的,大姐姐就跟你亲姐姐一样,你怕吗?”“不不,奶奶,月梅姐姐确实像我亲姐姐,可是大姐姐喊你十几年的娘,你应该留个纪念,我不能要……”

就这样我还是婉言让陈奶奶把大姐姐的毛线背心收回箱里。

[尾声]

自从父亲离我们全家而去,让我很是消沉,感到人生无常,产生了厌世情绪。但从认识了这个萍水相逢的带有点传奇色彩的大姐姐后,我感到我又多了一个会唱歌的姐姐,又多了个亲人,不料她又像流星一样一划而过,迅疾地消逝了,怎么也让我接受不了。

陈奶奶今后将如何?我问过她,陈奶奶说:杨家对她不薄,月梅的爸爸妈妈都是好人,我也得对得起月梅妈妈临终前的托付,闺女走了我像掉了魂似的,我也难活,过几天我就该走了,月梅大娘让我再过两天,我知道她是想这几间屋里的东西有的送寄卖店,有的找人代卖,等卖了钱再给我带点钱回去,说什么我都不要,可她硬是不让我走。月梅大娘说再让我给看两天房子,也不知是真是假,还是有意再留我两天?

这时我有个很急切的问题:“陈奶奶,你的家是哪里的?家里还有什么人?等以后我长大了去看你……”

我还没说完陈奶奶就拉住我的手:“好孩子,奶奶也舍不得你!有你这句话奶奶心里热乎乎的。”

“奶奶你这两天要走了,明天你又没有事,又是星期天我不上学,你能到俺家去吗?这老宅里的事我都给我母亲说了,母亲说你和大姐姐还有大姐姐的爸爸、妈妈,大姐姐的大爷、大娘都是好人,母亲说在奶奶走之前到我家坐坐吃顿饭再走,行吗?奶奶。”

“好孩子,给你娘说别费心了,我谢谢了,以后我还会来的,常言道山不转水转,我这次就不去了,你的家不就住铁佛寺东边吗?聚源成油坊谁不知道。”

冬日的天短,说着说着天就黑下来。我更觉得冷了,全身像浸在了冰水里,脚都冻木了。“奶奶我走了,我再到后面园子里给大姐姐告个别。” 陈奶奶点点头,眼里充满了泪水。

我到了后面的园子里那片圆形的新土前,眼泪又止不住的掉下来,心里默默地在说:姐姐你在天之灵保佑陈奶奶平平安安地回到家里,牤牛祝愿你能和根华大哥永远在一起。

我似乎看到南洋海滨的椰子树下,根华哥弹着吉他在伴你慢声歌唱,尽情地唱着大姐姐喜爱的“梅娘曲”千万别再唱那首让人心碎的“梦中人”了。这次我向你告别,大姐姐,也许今后还能有机会再来看你,也许,也许我真的不知道也许的最后是什么……

半个世纪以来惊天动地的电闪雷鸣我经历不少,然而却没有给我留下任何印象。从天空划过的流星,却在我的脑际强烈感光,在我生命中萦绕六十余年,直到耄耋之年还时时在我脑海中播放。